Dez anos sem o olhar astuto e devorador de Rodolfo Fogwill

Poucos eventos, típicos desta época pandêmica, e virtuais, lembraram os 10 anos da partida do escritor argentino Rodolfo Fogwill (1941-2010), morto devido a complicações respiratórias vinculadas a seu resistente vício aos cigarros. A lembrança, porém, foi intensa, em termos de homenagens postadas nas redes, artigos de críticos e de colegas escritores nos meios de comunicação argentinos.

A editora Alfaguara, em sua filial local, que lançou a maioria de seus livros, realizou uma semana de leituras, palestras e sessões de exibição, tudo online, tendo a obra de Fogwill como tema. Dela participaram escritores como Martín Kohan, Leila Guerriero, Pola Oloixarac, Alan Pauls, Patricio Pron e Patricio Zunini, entre outros.

Além disso, a Biblioteca Nacional também divulgou vários vídeos em que Fogwill aparece lendo seus próprios textos, algo que emociona, passados tantos anos.

Há uma novidade, porém. Em março do ano que vem, a Alfaguara argentina lançará uma edição especial de seus três primeiros livros de contos: “Mis Muertos Punk” (1980), “Pájaros En La Cabeza” (1985) e “Música Japonesa” (1982).

Os volumes se somam aos livros póstumos também lançados pela Alfaguara, “La Gran Ventana de Los Sueños” (2013), sobre o qual escrevi, na época, para a Ilustrada, e “La Introducción” (2016), seu último romance.

Rodolfo Fogwill faz parte da geração que renovou a literatura argentina pós-Borges e Cortázar. Ao lado de Cesar Aira, Ricardo Piglia (1941-2017) e Juan José Saer (1937-2005), marcou uma nova fase nas letras argentinas. Foram autores que discutiram o realismo e lançaram um olhar crítico à própria classe média argentina.

O principal exemplo disso é o livro mais conhecido de Fogwill, “Os Pichiciegos”, sobre os garotos que resolvem escapar do Exército durante a Guerra das Malvinas. O romance foi escrito em seis dias e pouco depois do conflito, que terminou com uma terrível derrota da Argentina.

Fumante inveterado, foi vítima de vários efeitos do cigarro, desde uma deformação no rosto até o enfisema que terminou matando-o de forma relativamente precoce.

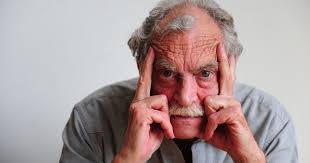

Em 2007, na Bienal do Livro do Rio, entrevistei Fogwill, em meio a uma cortina de fumaça, pois ele apagava um cigarro acendendo outro. Mesmo com o cigarro aceso na ponta dos dedos, dizia que andava obcecado em melhorar seu modo de vida, estava indo a uma academia e nadando. Seu corpo magro, alto e enrugado transmitia uma estranheza excêntrica que tinha como emblema máximo seu olho mais aberto que o outro, atento ao interlocutor, e sua fina ironia.

Em homenagem aos dez anos de sua morte, republico aqui os principais trechos da entrevista realizada por mim, com Fogwill, em 2007, no Rio de Janeiro.

Folha – “Os Pichiciegos” foi escrito no calor dos acontecimentos, em 1982. Ou seja, não havia ainda relatos pessoais sobre o que estava sucedendo (na Guerra das Malvinas). Em que baseou seus personagens?

Rodolfo Enrique Fogwill – Quando escrevi essa história, não havia informações sobre o cenário de conflito. Tudo é invenção. Acertada, mas invenção. Diria que foi uma invenção dedutiva. A visão dessa guerra falsa e subterrânea era produto do meu conhecimento sobre as guerras, sobre aquela geração de rapazes, sobre o comportamento dos impérios e sobre o clima inóspito do sul argentino.

Folha – Por que o sr. preferiu o ponto de vista dos que desertaram, e não o dos que seguiram lutando?

Fogwill – Naquela época, assim como hoje, eu odiava as Forças Armadas argentinas, o Exército britânico e o imperialismo. Se me tivessem recrutado compulsivamente, como aconteceu com os rapazes do livro, eu teria optado pela deserção. A propaganda oficial dos dois lados recrutava consciências. Isso era um desafio para um escritor de ensaio ou de narrativa.

Requeria operações de ficção e trabalhos com a narrativa. Não podia fazer outra coisa senão esse tipo de relato. Meus desertores imaginários eram o melhor objeto de investigação para minha ideia, a de que um desertor é quem constrói uma economia de guerra pelas costas dos outros. Parecia-me mais verdadeiro falar deles do que investigar o destino dos infelizes que se condenaram a protagonizar o conflito. Penso que o verdadeiro, no ser humano, só aparece no exercício da liberdade dentro de situações-limite.

Folha – Por que a divisão da obra em duas partes, a primeira, composta apenas pelos diálogos dos garotos, e a segunda, mais ensaística?

Fogwill – A primeira parte é o que eu achava que estava acontecendo no cenário do conflito. A segunda corresponde ao que imaginei que sucederia depois. Era uma aposta alta e o rumo dos acontecimentos posteriores mostrou que eu tinha razão.

Folha – Estamos no aniversário de 25 anos do conflito das Malvinas. Que lugar acha que o episódio teve dentro do processo de redemocratização da Argentina?

Fogwill – A aventura das Malvinas se produziu quando a ditadura já havia derrotado a guerrilha e sua frente interna estava minada pelos que preparavam a transição democrática com o apoio do consenso internacional. Sem as Malvinas, a transição teria sido mais lenta, mas teria se cumprido da mesma forma.

Folha – O debate sobre os suicídios de ex-combatentes, cujo número continua aumentando [estima-se que mais de 260 oficiais tenham se matado desde então], está muito presente na sociedade argentina. Você também pensou nessa conseqüência enquanto escrevia o livro?

Fogwill – Enquanto a tropa resistia sem contato com o país e com o mundo, eu imaginei duas manifestações trágicas posteriores. O fato de que os ex-soldados seriam tratados cada vez mais como doentes mentais e o esquecimento, que resultou nas pensões vergonhosas que recebem até hoje. A sociedade argentina usou todos os meios para neutralizá-los. Esperava pelos suicídios, mas não numa taxa tão alta.